デザイナーのみなさん、クライアントからの修正依頼がなかなか終わらなくて困ったことはありませんか?

修正→提出→修正②→提出→修正③→提出・・・・・まさに地獄のループです。

私も駆け出しのころは、何度出しても修正依頼が届き、心が折れかけることも多くありました。

しかし、あるポイントを意識することで現在は1~3回ほどの修正で校了するようになりました。

今回は「修正回数を減らす方法」を紹介します。

- デザインの修正回数が多いので減らしたい

- 修正指示の意図がわからない

修正回数が多くなる3つの原因

そもそも、なぜ修正回数が多くなってしまうのでしょうか?

主な理由は次の3つです。

- デザイナーとクライアントの認識のズレ

- 方向性やゴールが定まっていない

- クライアントがデザイナーになってしまっている

原因① デザイナーとクライアントの間に認識のズレがある

1つ目は、デザイナーとクライアントの間に認識のずれがあることです。

わかりやすい例でいうと、「もっとかっこよくしてほしい!」という依頼です。

かっこよくしてください!(バチバチのパンクロックみたいな感じに)

かっこよくですね!(シンプルでクールな感じかな)

バチバチのパンクロックのようなかっこよさを想像しているクライアントと

シンプルでクールなかっこよさを想像しているデザイナー

修正の内容をわかったつもりでいても、二人の間で考えがずれていることがあります。

このまま修正をしてしまうと、クライアントさんからは「思ってたのと違う!」と言われてしまいますね。

お互いの認識がずれているまま進めてしまい、思うようなデザインにたどり着けず修正が増えしまいます。

「やさしさ」「女性らしさ」などの抽象的な表現や、「かっこいい」「かわいい」など、その人の感覚に左右される表現は、認識のずれが起きやすいです。

原因② 方向性やゴールが定まっていないから

2つめは、デザインの方向性が定まっていないことです。

目指すゴールが定まってない状態なので、どこに向かえばいいか迷ってしまい、修正が増えてしまうパターンです。

また、初めは方向性が決まっていたのに、デザイナー側でゴールをずらしてしまい、修正が多くなってしまうこともあります。

「これもいいな、あれもいいな」といろいろと迷ってしまうクライアントの場合は、方向性もブレがちです。

原因③ クライアントがデザインをしてしまっているから

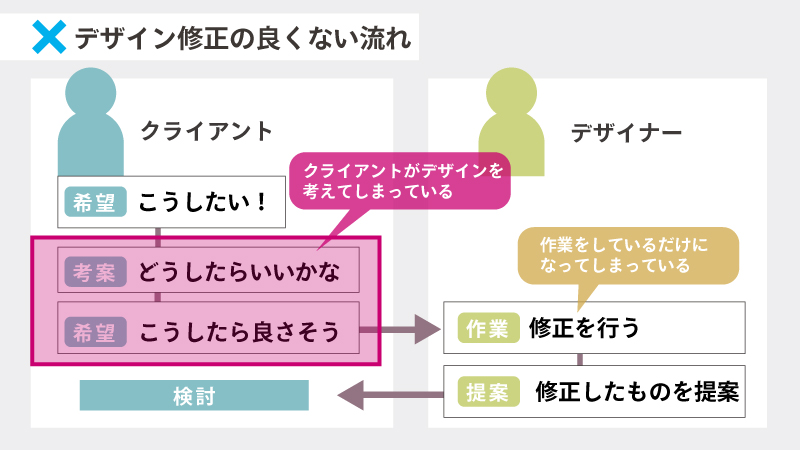

3つめは、クライアントがデザイナーになってしまっているから。

ちょっとわかりづらいので解説しますね。

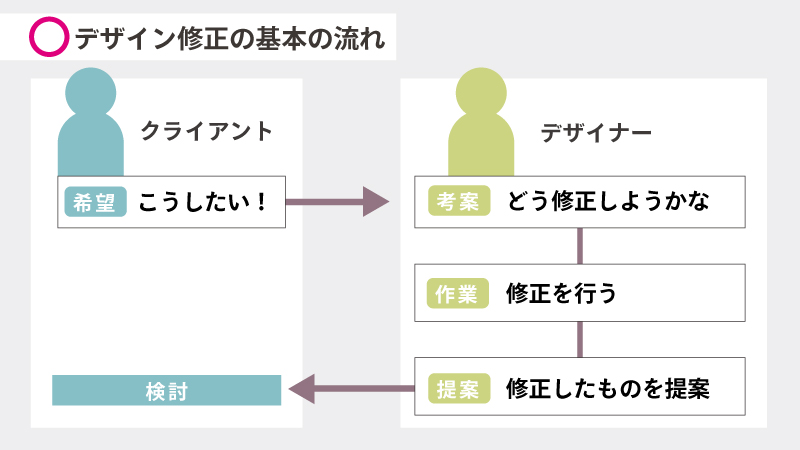

クライアントとデザイナーの基本的な構図はこうです。

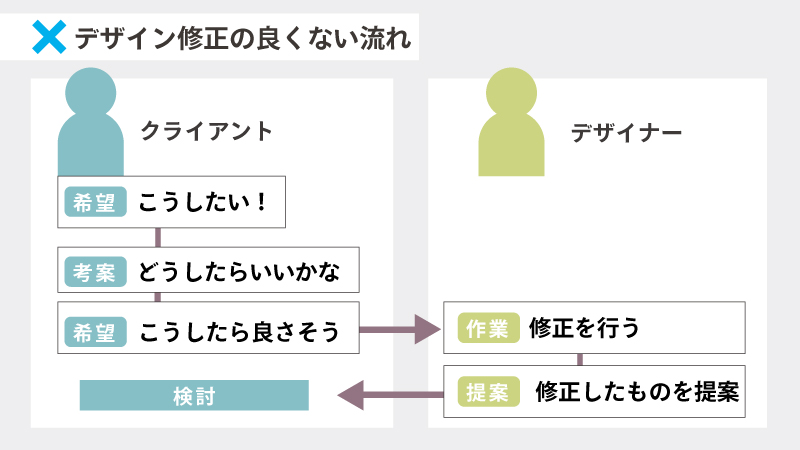

一方、修正が多くなりがちな流れがこちら。

違いがわかりますか?

上の画像では、どのような修正をしたらよいかをデザイナーが考えています。

下の画像では、どのように修正したらよいかをクライアントが考えて、それをデザイナーに伝えています。

(かっこよくしたいから黒にすればいいかな?)

背景を黒にしてみてください(これでかっこよくなるはず…)

黒にしました…

(なんだかホラーテイストになってしまったぞ…)

(なんか違うな…赤ならかっこよくなるかな?)

じゃあ赤にしてみてください(これでかっこよくなるはず…)

こんなパターンですね。

これでは当たりが出るまでくじを引き続けるのと同じでキリがありません…。

言われたことをそのまま反映するだけでは、デザインではなく作業をしているだけになってしまいます。

デザイナーが「クライアントはなぜそのような修正依頼をしてきたのか」をよく考えて、意図を読み取る必要があるのです。

上記のやりとりであれば、「かっこよくしたいから」という修正したい理由がクライアントから聞き出せていれば、ホラーテイストになってしまうというのは防げたはずです。

修正回数を減らすためのポイント

それでは、修正回数を減らすための具体的な方法を5つ紹介していきます。

①作成や修正に入る前に方向性をよく確認する

どんなデザインにしたいのか、というゴールをよく確認してから作業を進めるようにします。

文字だけではなく、具体的なデザイン例やサンプルなどを画像で共有しましょう。

自分の過去作に系統の近いものがあればそれを提示したり、ピンタレストや画像検索などでイメージに近いものを探して提示すると伝わりやすいです。

修正の都度「この方向性で進めてよいか」を確認して最短ルートでのゴールをめざします。

②初校案は7割くらいの完成度で提案する

2つめは、初めから作り込まず、まずは7割くらいの完成度で提案することです。

特に方向性がしっかり固まっていないクライアントの場合は有効です。

7割で提案して、残り3割はクライアントさんの要望や希望をさらに盛り込みながらデザインを作り込んでいくイメージです。

100%全力で提案して一発OKをもらえればそれがいちばんいいですが、どうしても修正はでてしまうもの。

一旦7割の出来のもので提案して、感触を探りましょう。

かといって、あまりにも低い完成度のものを提案するのはNGです。

クライアントさんにも失礼にあたりますし、不安にもさせてしまいます。

私の場合は次の作業を省いて提案をしています。

- 文字詰め、カーニングなどの処理

- ロゴデザインなどの細かな角度調整・色調整

- デザインに使う写真やイラストの補正

- 細かな装飾(キラキラとかドロップシャドウとか)

校正を出すときに一言「こちらの方向性で問題なければ、細部のデザインを固めていきます」と伝えておきましょう。

完成度が70%であることが伝わり、クライアントさんも安心できます。

③どうしてその修正をしたいのかを深読みする

3つめは、修正依頼の理由をしっかり深読みすることです。

修正依頼の内容を何も考えずそのまま反映するのではなく、どうしてその修正をしたいのか?を考えます。

「写真を大きくしてほしい」という修正依頼の中にも「なぜ大きくしたいのか」という理由が必ず隠れています。

- 見づらいから大きくしたい

- 目立たせたいから大きくしたい

②が理由の場合は、大きくする以外にも「配置場所を変える」「デザインで目立たせる」などの方法もあります。

どんな修正がいちばん最適かを考えてから修正をすることで、より良いデザインを提供することができます。

④指示通りに修正しつつ、別案も提案する

4つめは、指示通りに修正しつつ、もっとよい案があれば別案も提案するというもの。

たとえば、写真を大きくしたい理由が、「もっと目立たせたいから」だった場合。

案①:写真を大きくしたパターン

案②:サイズはそのままで、配置場所を変えたパターン

を提案してみます。

一度の修正で複数案を提案することで、クライアントさんは選択肢が増え、デザイナーは修正回数を減らすことができます。

⑤修正案には修正前のデザインも載せる

5つ目は、修正を出すときは修正前のデザインも一緒に見せるというものです。

クライアントさんは、修正された後のデザインしか確認していないこともあります。

「その修正をしたら、また前のデザインに戻ってしまいますよ?」みたいな修正依頼が来たことはないですか?

修正前のデザインも一緒に見せることで、修正する前と修正後のどちらが良いかを簡単に見比べることができます。

修正前・修正後のデザインを、間違い探しのように上下や左右に並べた校正資料を作成するとわかりやすく、親切です。

こんなクライアントさんは要注意!対策例も

これまでたくさんのお取引をさせていただきましたが「修正が多くなりがちなタイプ」のクライアントさんには特徴があります。

- こだわりが強いタイプ

- 方向性がイメージできていないタイプ

- 色々見て決めたいタイプ

次の3タイプの方は修正が長引きがちです。

①こだわりが強い

デザインに対してのこだわりが強い方は、修正も多くなりがちです。

使用する色を細かくカラーコードで指定してきたり、特定のデザインに執着していたり…。

デザイナーとしてはなるべく希望に沿ったものを作りたい!とは思いながらも、細かな修正が多くなりがちです。

初めに、好きなデザインや嫌いなデザイン、譲れないポイントなどを教えてもらいましょう。

細かい部分まで先にヒアリングしておけば、こだわりから大きく外れてしまうことは少なくなります。

②方向性がイメージできていない

依頼はしたものの、どうしたいのかがまだはっきり決まっていないタイプのクライアントさんです。

ぼんやりとしたイメージはあるものの、しっかり決められていない状態です。

ヒアリングをしっかりして、方向性を提案しながら一緒に決めてから進めていくのがおすすめです。

サンプルやデザイン例などを使用して、クライアントさんの「好み」をよく把握しましょう。

③色々見て決めたい!

あれも見てみたい、これも見てみたい、色々味見をしたいクライアントさんです。

方向性は決まっているものの「あ!こんなのもいいな~」と、色んな方向に目が行きがちです。

色々な案を出すと、クライアントさんはさらに迷ってしまいます。

修正の案はなるべく絞って提案するのがおすすめです。

さまざまな方向へ脱線していきがちなので、方向性がずれてしまう場合は指摘をして方向性を正しましょう。

それでも別の案も見たい、という場合は追加料金を設定するなどして、労力がかかることも説明しましょう。

クライアントさんの視線に立つことが大事

「クライアントさんのイメージをくみ取って、デザイナーが具体化する」というのが基本となります。

話を聞いて、よりよいデザインを考えて提案する、というのがデザイナーの仕事です。

デザイナーの好みを押し付けるのは良くないですが、クライアントさんの話すことをそのまま反映するだけでも良くありません。

「どうしてこうしたいのか」「どういったデザインを求めているのか」

クライアントさんの視線に立って考えると「修正地獄」を防げます。

最短距離でゴールできるデザイナーを目指しましょう!