年々審査が厳しくなっていると言われているGoogleアドセンス。

審査基準がはっきりわかっていないので、具体的に何をどうしたら良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

私も一回目の申請では不合格でしたが、その後さまざまな情報を集めて、2回目の申請で合格することができました。

審査基準が公開されてない以上「これをすれば絶対に受かる!」というような情報は、残念ながらどこを見てもありません。

ですが、ある程度「こうすると受かりやすい」という傾向のようなものはあるようです。

私が実際に合格した時の記事数やブログの状況、意識したポイントなどを紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてください!

合格した時の状況

まずは、私がGoogleアドセンスに合格した時のブログの状況はこんな感じです。

- 合計申請回数:2回

- 合格メールが届くまで:3日

- 記事数:37記事

- カテゴリー数:4つ

- ジャンル:雑記

- 文字数:2000~8000字

- アフィリエイトリンク:あり

実は1回目に申請した時は不合格でした。

審査落ちした理由は「ポリシー違反」…

ポリシー違反っぽいことはしてないぞ…と思いよーく見ると小さめに「有用性の低いコンテンツ」の表記が。

記事数が12くらいだったので有用性が低いと言われるのも納得です。笑

まずは記事を増やし、リライトしたり外観を整えて再申請したところ合格できました。

他広告(アフィリエイト)を何個か貼っていたのを忘れて申請してしまいましたが、大丈夫でした。

合格するために意識したこと

合格するために「Google先生に気に入ってもらう」ということを意識していました。

とにもかくにもGoogle先生に良いブログだと評価してもらわなくてはなりません。

「このブログなら安心して広告を載せられるな」と思ってもらえないとダメなのです。

そこで、意識していたポイントを次の4つの項目に分けて解説していきます。

- ブログ全体の構成についてのポイント

- 記事作成時のポイント

- ブログ外観についてのポイント

- インデックス関連でのポイント

①ブログ全体の構成についてのポイント

まずは、ブログ全体の構成についてのポイントを紹介していきます。

記事だけが羅列してあっても、良い評価はもらえません。

Google先生に「私のブログはちゃんとしたブログですよ」とわかってもらうためには、記事の他にもいくつかページを作成する必要があります。

私は以下のようなページを用意しました。

- プロフィール

- プライバシーポリシー

- 免責事項

- お問い合わせ

- サイトマップ

WordPressであれば、固定ページで作成しておくようにしましょう。

作成したページを解説していきます。

1-1|プロフィールページをつくる

「どんな人が運営しているブログなのか」を伝えるページを作成します。

プロフィールがあることで、記事の信用性や安心感を与えることができます。

例えば、料理のカロリー計算についてのブログを探しているとしましょう。

- 花屋の店員さんが書いたカロリー計算に関するブログ

- 管理栄養士さんが書いたカロリー計算のブログ

があったら、管理栄養士さんのブログの方が参考になりそうだなと考えますよね。

同じように、Google先生も「このブログはどんな人が書いたのかな?」という部分を見ています。

長々と事細かに経歴を書く必要はありませんが、自分のブログの信用性に関係することは記載すると良さそうです。

例えば、旅行のブログを書いているのであれば「旅行が趣味」といれたり、飲食店の紹介ブログを書いているのであれば「食べ歩きがすき」といった情報を入れてみましょう。

1-2|プライバシーポリシーを明記する

プライバシーポリシーとは、簡単にいうと「このブログでは個人情報やプライバシーをこんなふうに取り扱います」と説明をしたものです。

このページがあることで、Google先生にも「読者のことをしっかり考慮しているブログだな」と評価してもらえるのでしょう(多分)

プライバシーポリシーについては、例文を掲載しているサイトがあるので、参考にしながら自分のブログに合わせて作成しましょう。

私はこちらのサイトなどを参考にしました。

1-3| 免責事項を明記する

プライバシーポリシーと似ていますが、免責事項のページも作りましょう。

万が一ブログの内容に間違いがあったり、紹介した商品がお気に召さなかったりしても責任はとれませんよと明記するものです。

このブログで紹介されていた方法を試したけど、全く改善

しなかったぞ!責任を取れ!

このブログでおすすめしていた商品を買ったけど使えなかった!弁償しろ!

なんて言われても困ってしまいますよね…。

そういったトラブルが起きないように、予め「こういうことが起きても私は責任を取りません」と伝えるためのものです。

プライバシーポリシーが読者を守るきまりを明記するものなら、免責事項は自分を守るきまりを明記するものという感じ。

こちらもひな形や例文がたくさんありますので、自分に合うように変更して使っていきましょう。

1-4|お問い合わせフォームを設置する

ブログの内容に何か問題が起きた時、運営者に連絡が取れるようにお問い合わせフォームを設置しておきましょう。

WordPressであればプラグインを使えば簡単にフォームを作ることができます。

エックスサーバーさんの講座がわかりやすくおすすめです。

1-5|サイトマップページをつくる

サイトマップは、読者にブログ内にどんな記事があるのかを伝えるものです。

サイトマップの作成方法も調べるとたくさん出てきますので、自分に合った方法で作ってください。

私はこちらの記事を参考にさせていただきました。

②記事作成時のポイント

ここからは、記事を作成する上でのポイントを紹介していきます。

ブログの内容において一番大事な部分なので少しボリュームが多いですが、すべて意識できればかなり合格の確率を上げることができると思います。

まとめるとこんな感じです。

- NGジャンルやNGワードに気を付ける

- オリジナリティのある記事を書く

- 有益な情報を書く

- 記事数・文字数は少なすぎはNG

- カテゴリー数は増やしすぎない

- タグはつけない

- なるべく画像を入れてAlt属性を設定する

- 同じ文章や言い回しを使わない

2-1|NGジャンルやNGワードに気をつける

NGジャンルは知っている方も多いと思いますが、一応記載を。

YMYLジャンルと呼ばれる、人の命やお金に直結するジャンルは避けましょう。

例えば、医療系・健康・法律・宗教などです。

これらのコンテンツでは、医師や士業などの有資格者の記事が上位表示されるようになっていますので、一般の人が書いた記事はGoogle先生に見向きもされません。

他にも、Googleのコンテンツポリシーの「違法なコンテンツ」に触れそうなものは、注意するか、避けた方が無難です。

人種・民族・殺傷・脅迫・暴力・動物虐待・政治・虚偽・詐欺・性的表現・国際結婚・薬物・アルコール・ギャンブル など

子供に見せられないなーというものや、差別につながるものなど、世間一般的にも「ちょっとアレだな~」と思うコンテンツは避けるのが無難。

また、アドセンスの審査は人の目によるチェックの他、ロボットによるチェックもされていると言われています。

NGワードがあるとロボットのチェックに引っかかってしまう可能性があります。

「死」「殺」などの言葉や、暴言などコンテンツポリシーに反する単語をはなるべく使わないように注意しましょう。

2-2|オリジナリティのある記事を書く

インターネット上には星の数ほどのサイトやブログがあります。

よくある平凡な答えや一般論だけで記事を書いてしまうと「その記事、どっかで見たことあるぞ?コピペなんじゃないの?」と価値がないものだとみなされてしまう危険もあります。

Google先生は、独自性のある記事を求めています。

- 自分が体験・経験したこと

- 自分の見解

- 具体的な内容

などを書いて、他にはないオリジナリティを出すことを意識しましょう。

2-3|有益な情報を書く

Google先生は「人の役に立つ記事」が大好きです。

しっかり疑問を解決しているかな?

誰かが求めている記事を書けているかな?

間違ったことを言っていないかな?

という部分を審査しています。

日記記事や、自分のことばかりを書いた記事だと不合格になってしまうのは「だれもそんな記事を求めていないから」です。(知り合いでも有名人でもない人の日記なんて誰も読みたいと思いません。笑)

「読者が知りたいことにしぼって完結に」を意識して記事を書いていました。

書きたい記事よりも、「読者が読みたい記事」を書くことが大事です。

2-4|記事数・文字数は少なすぎはNG

記事数は、多い方が合格の可能性は上がると感じます。

私も実際に12記事で申請した時は不合格、37記事で合格しました。

特に、雑記ブログの場合は最低でも30記事、できれば40記事以上はあった方が合格率が上がると思います。

10記事で合格したという話も聞きますが、おそらく特化ブログの場合です。それもかなり的を絞っているブログ。

文字数は短いものでも2000字は超えるように意識していました。

内容が濃ければ文字数は関係ないという意見もありますが、文章量が少ないだけで「有用性が低いコンテンツ」とみなされてしまう可能性もないとは言い切れないので…

ただ、だらだら長く書けばいいというわけではないので「体験談」や「具体例」を増やすなどして、意味のある文字数稼ぎを心がけると良いと思います。

2-5|カテゴリー数は増やしすぎない

雑記ブログだとカテゴリー数が増えてしまいがちですが、増やしすぎは禁物です。

カテゴリー数が増えるとその分カテゴリーごとの記事数が少なくなります。

あるカテゴリーだけ極端に記事数が少ないとなると、Google先生に「情報が少ない!」と判断さることもあるようなので、カテゴリー内の記事数にも注意した方が良さそうです。

まんべんなく、偏りなく…が理想なのでしょうが、私の場合は4カテゴリーで37記事。

- カテゴリーA:8記事

- カテゴリーB:10記事

- カテゴリーC:20記事

- カテゴリーD:10記事

という感じでした。

極端に少ない(1記事とか2記事とか)というわけでなければ大丈夫なようです。

あれ?カテゴリーの記事数の合計と全体の記事数が違くない?

と思いましたか?

記事数は37なのに、カテゴリーを合計すると48

ひとつの記事に2つのカテゴリーを設定している記事も何個かあります。

例えば、「フリーランス」と「グラフィックデザイナー」両方にもあてはまるなという記事は2つのカテゴリーを設定しています。

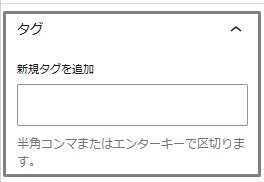

2-6|タグはつけない

記事を投稿する時に設定できる「タグ」。こんなやつです↓

初めのうちは私も設定していましたが、どうやらこれを設定することで無駄なページが増えて、審査には良くない影響があるようです。

例えば、「ブログ」というタグをつけたとしたら「ブログのタグページ(固定ページ)」が作られます。

カテゴリーの時と同じく、そのタグページに1記事しかなければ「コンテンツ不足」とみなされる可能性があります。

また、タグページが作られることで「複製されたコンテンツ」とみなされてしまうこともあるようです。

2-7|記事内に画像を入れて、Alt属性を設定する

画像は積極的に入れる方が良さそうです。

これもGoogle先生に「わかりやすいブログだね!」と思ってもらうため!笑

やたらと入れても見づらいだけなので、アイキャッチの他に、1枚程度で良いと思います。

スクリーンショットでの説明画像を使うようにしたり、説明画像がない場合はイメージ画像を1枚入れていました。

画像は必ずフリー素材か、自分で撮ったもの・作ったものを使いましょう!

間違っても、ネット上から拾ってきた画像を使うのはやめましょう。

いくら記事が良くても、著作権違反をしてしまっては、それだけで不合格となってしまいます。

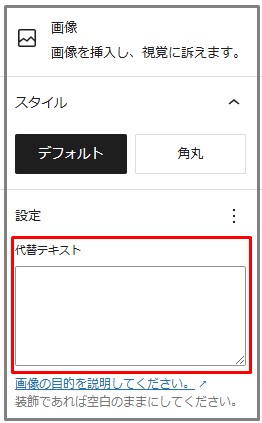

画像にはAlt属性(代替テキスト)を設定する

Alt属性を設定すると、画像が表示できなかったときに文字で説明をしてくれます。

「画像が表示されなかったとしたら、なんて書いてあったらわかりやすいかな」と考えて入れるとわかりやすいと思います!

「オルト属性」と読むそうです。ずっとアルトだと思ってました。笑

2-8|同じ文章や言い回しを使わない

同じような文章や言い回しが多くならないように注意しましょう。

こんにちは、ブロガーのすずやです!と毎回同じあいさつ文で書き始めたり、同じ言い回し(口癖)が多いのは良くないです。

Google先生は独自性のある記事を求めていますので「重複したコンテンツ」を嫌います。

そのため、同じ文章がたくさんあると「内容が重複するページ」と判断されてしまう可能性があります。

アドセンスのプライバシーポリシーにも記載がありますが、

- 内容が重複する複数のサイトやページを作成しない

- サイトにアクセスおよび再訪したくなるコンテンツを掲載する

- ユーザーが期待する情報・サービスを提供する

を頭に入れて記事を作成するように心がけましょう。

③ブログの外観関連でのポイント

ここからは、ブログの外観についてやっておいた方が良いことを紹介していきます。

知識がないとなかなか難しい部分もあるので、WordPressであれば、テーマを使用することをおすすめします。

テーマによっても設定方法が違うので、本記事では設定方法は割愛します。

外観でやっておきたいポイントは以下の4つです。

- グローバルメニューを設定する

- サイドバーを設定する

- フッターを整える

- スマホ表示も必ず確認する

3-1|グローバルメニューを設定する

グローバルメニューはブログの上の方に出てくるメニューのことです。

なにを入れると良いというのはブログによっても違ってきますが、「読者が困ったときに飛びたいページ」や「目立たせたいページ」を設定するとよいでしょう。

- HOME(ブログのTOPページ)

- プロフィール

- お問い合わせページ

- サイトマップ

3-2|サイドバーを整える

サイドバーは、記事や記事一覧の横に出てくるものです。

ここには、「あるとちょっと便利かな」と思うものや「他の記事への回遊につながりそうなもの」を入れました。

- 検索バー

- 筆者のプロフィール

- 人気記事

- カテゴリー

3-3|フッターを整える

フッターは、ブログの一番下に表示される部分です。

ここには「目立たなくていいけど、注意書き程度にいれておきたいこと」を入れました。

- プライバシーポリシー

- 免責事項

- イラストなどのクレジット表記

3-4|スマホ表示も確認する

設定はパソコンで行う人が多いと思いますが、必ずスマホでの表示も確認しましょう。

現代では、パソコンよりもスマホで検索する人の方が増えています。

パソコンとスマホでは画面サイズも比率も違います。

レスポンシブ対応という、媒体に応じて自動でデザインを調整してくれる機能があるので、テーマを使えば簡単にスマホ表示にも対応してくれます。

「スマホで見たら思ったより字が小さかった!」「設定したものがスマホだと非表示になってしまった」ということもあるので、必ず自分のスマホでも見え方を確認しましょう。

④インデックス関連でのポイント

ここからは、インデックス関連でのポイントを紹介します。

インデックスとは、Googleの検索エンジンに登録されるということ。

インデックスされていないと、検索してもブログがでてこないのです。

4-1|記事を公開したらインデックス登録する習慣をつける

記事を公開したら、すぐにインデックス登録をするクセをつけました。

また、審査前には記事がしっかりインデックスされているかもチェックしておきましょう。

インデックスされているかチェックする方法

Googleの検索窓に「site:自分のブログURL」と入れて検索します。

(私のブログの場合は、【site:https://saculog.com/】と入力)

検索して出てくるページはすべてインデックスされているということ。

逆に、出てこないページがある場合はインデックスされていないので、サーチコンソールからインデックス申請をしましょう。

4-2|404ページは削除する

削除した記事がインデックス登録されたままだと、クリックしたときに「お探しの記事がみつかりませんでした」という404エラーが出てしまいます。

このエラーが残ったままだと、コンテンツ不足とみなされてしまう可能性があります。

404エラーが出るページは、必ずサーチコンソールでインデックス削除をしておくようにしましょう。

削除申請をして【site:URL】で出てこなくなるまでに時間がかかることもあります。

タグを設定していた人は要注意!

記事のタグはつけない方がいいと紹介しましたが、今までつけていて今回削除したという人は注意ポイントがあります!

それは「すでにタグページが作成されてしまっている可能性がある」ということ。

おそらく、【site:URL】で検索するとタグのページが出てくると思います。

そして、それをクリックすると404ページとなってしまうかと。

記事からタグを削除したら、【site:URL】でタグページが出てこないか確認して、ページが出てきてしまう場合はインデックス削除するようにしましょう!

簡単ではないけど、無理じゃない

なんだか思った以上に長くなってしまいましたが、

「とにかくGoogle先生に気に入ってもらえるブログにするんだー!」という意識で作っていけば、そこまで無理な話ではないと思います。

- 独自性のある記事を目指す

- NGジャンルは避ける

- 文字数は2000以上を目指す

- 読者が見やすいサイト作りを心掛ける

- 有益な記事を30~40記事

ができれば、わりといい線いくのではないかと!

あとはプライバシーポリシーがあるかどうかとか、インデックス関連の設定だったりとかの部分かなと思います。

参考にしていただけますと幸いです。みなさんの元にも合格メールが届きますように。